Засушливые условия предпосевного периода затруднили проведение качественной обработки почвы в занятых парах. Сроки сева озимой пшеницы сложились позже оптимальных и пришлись на 1-ю и 2-ю декады сентября. Продолжительность активной вегетации составила 36–40 дней, при оптимуме 45–55 суток.

Растения пшеницы при посеве по чистому пару сформировали 1–3 побега кущения, а сентябрьских сроков посева по занятым па-рам не смогли перейти к кущению и ушли в зиму в фазе всходов и без прохождения закаливания. Это способствовало повреждению и частичной гибели озимой пшеницы при перезимовке. Известно, что растениям поздних сроков сева не хватает времени и ресурсов для формирования хорошо развитой первичной корневой системы, которая является гарантом своевременного развития вторичной системы, и формирую впоследствии низкоурожайные посевы. Растения со слабыми и неразвитыми корнями, как правило, и зимуют хуже.

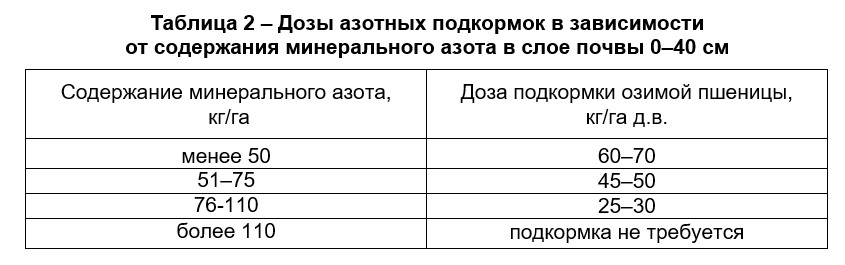

Для определения состояния посевов после перезимовки и принятия решения об их подсеве или пересеве необходимо провести обследование каждого поля озимой пшеницы, обратив внимание на густоту, фазу развития растений, состояние корневой системы, степень засоренности и заболеваемости (таблица 1).

Растения пшеницы при посеве по чистому пару сформировали 1–3 побега кущения, а сентябрьских сроков посева по занятым па-рам не смогли перейти к кущению и ушли в зиму в фазе всходов и без прохождения закаливания. Это способствовало повреждению и частичной гибели озимой пшеницы при перезимовке. Известно, что растениям поздних сроков сева не хватает времени и ресурсов для формирования хорошо развитой первичной корневой системы, которая является гарантом своевременного развития вторичной системы, и формирую впоследствии низкоурожайные посевы. Растения со слабыми и неразвитыми корнями, как правило, и зимуют хуже.

Для определения состояния посевов после перезимовки и принятия решения об их подсеве или пересеве необходимо провести обследование каждого поля озимой пшеницы, обратив внимание на густоту, фазу развития растений, состояние корневой системы, степень засоренности и заболеваемости (таблица 1).

Пересевать озимые посевы следует только в случае их полной гибели или очень сильной изреженности (менее 130 слаборазвитых растений на квадратный метр).

При пересеве предпочтение необходимо отдавать яровому ячменю, масличному льну и другим культурам, которые эффективнее используют запасы влаги в почве, накопленные за зиму.

Изреженные посевы озимой пшеницы лучше не пересевать, а подсевать в максимально ранние сроки. Подсевать их целесообразно, если густота стеблестоя озимой пшеницы не превышает 120–150 растений на квадратный метр. Если поле чистое от сорняков и почва не уплотнена, а семена заделываются в почву, подсев следует проводить на глубину 4–5 см. При этом снижаются производственные затраты и лучше сохраняется в почве влага. Подсевать необходимо половинной нормой высева поперёк рядков на малой скорости движения посевного агрегата. Оптимальная норма высева семян ярового ячменя либо яровой пшеницы при подсеве – 2,5–3 млн всхожих зерен на гектар. Посевы необходимо прикатать кольчато-шпоровыми катками.

Уход за посевами озимой пшеницы в весенний период заключается в создании условий, благоприятных для роста и развития растений. Основные приемы – подкормка, борьба с болезнями, вредителями и сорняками.

Необходимость весенней подкормки озимой пшеницы связана с повышенной ее потребностью в питательных веществах для формирования надземной массы и урожая, особенно в азоте.

Атмосферные осадки, выпавшие поздней осенью, промочили почву на глубину более 60–70 сантиметров. Большие запасы снега увеличили количество влаги, прошедшей при снеготаянии через пахотный слой почвы. В результате произошло вымывание нитратного азота из верхних слоев в более глубокие горизонты почвы, где они недоступны для растений в ранневесенний период роста и раз-вития растений.

Анализ содержания нитратного азота в почве (ГОСТ 26951-86), проведенный на отдельных полях после схода снежного покрова свидетельствует об очень низком его содержании (от 3 до 8 мг/кг почвы), независимо от предшественников, применяемой системы земледелия (традиционная технология или прямой посев), доз внесения азотных удобрений перед посевом.

Решая вопрос проведения подкормок в весенний период, нужно исходить из того, что каждая подкормка выполняет свои задачи. Так, внесение азота во время возобновления весенней вегетации стимулирует кущение растений и закладку новых побегов. Ее следует проводить на изреженных (но с густотой стояния не менее 200 растений на квадратный метр), отстающих в развитии, и посевах по не-паровым предшественникам, а также на тех участках, где ожидается большая отдача от внесения туков. На сильно изреженных засоренных посевах подкормка малоэффективна, так как азот в первую очередь будет использоваться сорняками из-за недостаточного развития корневой системы и слабой вегетации культурных растений. На переросших и загущенных посевах подкормку целесообразнее провести в стадию первого узла, когда закладывается основной потенциал урожайности озимой пшеницы.

Для получения максимального эффекта от внесения азотных удобрений в ранневесенний период необходимо правильно определить способы, сроки и дозы внесения туков с учетом свойств применяемых удобрений, содержания доступных элементов питания и запасов продуктивной влаги в почве, густоты растений после перезимовки и развития вторичной корневой системы, степени засоренности и фитосанитарного состояния посевов, календарных сроков возобновления весенней вегетации и прогноза метеорологических условий, биологических и сортовых особенностей культуры, технических и финансовых возможностей для проведения подкормок в оптимальные сроки.

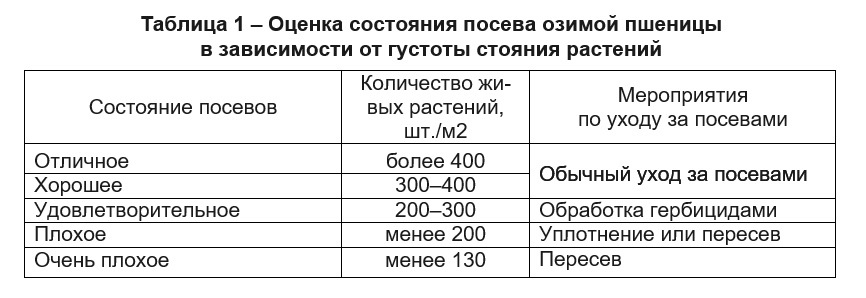

Дозы внесения азотных удобрений необходимо соотносить с результатами тканевой и растительной диагностики с использованием методического подхода В.В. Церлинг либо по содержанию минерального азота в слое почвы 0–40 см (таблица 2).

При пересеве предпочтение необходимо отдавать яровому ячменю, масличному льну и другим культурам, которые эффективнее используют запасы влаги в почве, накопленные за зиму.

Изреженные посевы озимой пшеницы лучше не пересевать, а подсевать в максимально ранние сроки. Подсевать их целесообразно, если густота стеблестоя озимой пшеницы не превышает 120–150 растений на квадратный метр. Если поле чистое от сорняков и почва не уплотнена, а семена заделываются в почву, подсев следует проводить на глубину 4–5 см. При этом снижаются производственные затраты и лучше сохраняется в почве влага. Подсевать необходимо половинной нормой высева поперёк рядков на малой скорости движения посевного агрегата. Оптимальная норма высева семян ярового ячменя либо яровой пшеницы при подсеве – 2,5–3 млн всхожих зерен на гектар. Посевы необходимо прикатать кольчато-шпоровыми катками.

Уход за посевами озимой пшеницы в весенний период заключается в создании условий, благоприятных для роста и развития растений. Основные приемы – подкормка, борьба с болезнями, вредителями и сорняками.

Необходимость весенней подкормки озимой пшеницы связана с повышенной ее потребностью в питательных веществах для формирования надземной массы и урожая, особенно в азоте.

Атмосферные осадки, выпавшие поздней осенью, промочили почву на глубину более 60–70 сантиметров. Большие запасы снега увеличили количество влаги, прошедшей при снеготаянии через пахотный слой почвы. В результате произошло вымывание нитратного азота из верхних слоев в более глубокие горизонты почвы, где они недоступны для растений в ранневесенний период роста и раз-вития растений.

Анализ содержания нитратного азота в почве (ГОСТ 26951-86), проведенный на отдельных полях после схода снежного покрова свидетельствует об очень низком его содержании (от 3 до 8 мг/кг почвы), независимо от предшественников, применяемой системы земледелия (традиционная технология или прямой посев), доз внесения азотных удобрений перед посевом.

Решая вопрос проведения подкормок в весенний период, нужно исходить из того, что каждая подкормка выполняет свои задачи. Так, внесение азота во время возобновления весенней вегетации стимулирует кущение растений и закладку новых побегов. Ее следует проводить на изреженных (но с густотой стояния не менее 200 растений на квадратный метр), отстающих в развитии, и посевах по не-паровым предшественникам, а также на тех участках, где ожидается большая отдача от внесения туков. На сильно изреженных засоренных посевах подкормка малоэффективна, так как азот в первую очередь будет использоваться сорняками из-за недостаточного развития корневой системы и слабой вегетации культурных растений. На переросших и загущенных посевах подкормку целесообразнее провести в стадию первого узла, когда закладывается основной потенциал урожайности озимой пшеницы.

Для получения максимального эффекта от внесения азотных удобрений в ранневесенний период необходимо правильно определить способы, сроки и дозы внесения туков с учетом свойств применяемых удобрений, содержания доступных элементов питания и запасов продуктивной влаги в почве, густоты растений после перезимовки и развития вторичной корневой системы, степени засоренности и фитосанитарного состояния посевов, календарных сроков возобновления весенней вегетации и прогноза метеорологических условий, биологических и сортовых особенностей культуры, технических и финансовых возможностей для проведения подкормок в оптимальные сроки.

Дозы внесения азотных удобрений необходимо соотносить с результатами тканевой и растительной диагностики с использованием методического подхода В.В. Церлинг либо по содержанию минерального азота в слое почвы 0–40 см (таблица 2).